こんにちは、hanaです。

いかがお過ごしでしょうか?

私は最近、なぜか心がざわついて

静かではない感じがしています。

選挙とか政治のエネルギーを感じると

怒りの感情が蔓延するというか、

そういう影響を受けているのかもしれません。

少し、心を落ち着けたいなと思います。

心を落ち着かせる。

その状態にならないと魂の声は聞こえない。

ヨガにはつながるという意味があって

最終的には至上霊との一致という状態を

目指すような体系になっているそうです。

書籍から引用してみます。

古代の聖哲パタンジャリは、ヨガを”意識の中に生ずる動揺を静止させること”と定義している。

短いながらすぐれた傑作である彼のヨガ・スートラは、ヒンズー教の六派哲学の一つを成している。

インド哲学が西洋哲学に比べて対照的な点は、それら六体系が、いずれも単なる理論ではなく、実践的教課を含んでいることである。

パタンジャリのヨガ体系は、八つの段階から成っている。①ヤマ(倫理的戒律)と②ニヤマ(宗教的規範)がある。ヤマとは、害意を抱かぬこと、他人の所有物を見て欲心を抱かぬこと、節制を失わぬこと、必要以上のものを求めぬこと、をいい、ニヤマとは、心身の清浄を保つこと、いかなる境遇にあっても満足を知ること、心身の修練を怠らぬこと、たえず神と聖師を思いこれに献身すること、をいう。

中間の部門には、③アサナ(正しい姿勢、すなわち、瞑想中を通じて脊柱をまっすぐに保ち、体全体がくつろいでしかも安定を失わぬこと)④プラーナーヤマ(霊妙なエネルギーの統御)⑤プラティヤハーラ(外界に向かって働く感覚を引き揚げること)がある。

最終部門は、ヨガの根幹をなす部分で、⑥ダラナ(精神集中、すなわち、心を一つの目標に固定すること)⑦ディアーナ(瞑想)、および⑧サマディ(超意識状態)である。

これら八段階を経て、ヨギは、最後の目標カイヴァリヤ(絶対的存在との合一)に達する。ここにおいてヨギは、真理を、あらゆる分別的理解を超越して直接体認するのである。

あるヨギの自叙伝 p233-234より

また、注釈には、ヨガの八段階と仏教の八正道とは別である、とも書かれています。(あるヨギの自叙伝P233より)

仏教でもヒンズー教でも、

似たような戒律が存在していますが、

もとは、悟りを目指す、

あるいは至上霊(神)との合一を目指す

ための修行法がもとになっているとすると、

意味があってのことだと考えられます。

次のページには、心理学者C・G・ユンク博士

(カール・グスタフ・ユング博士)

の言葉も載っていました。

あらゆる宗教的あるいは哲学的修行は、心理的訓練すなわち一種の精神衛生法を内容としている。

からだを丈夫にするためのヨガのポーズや呼吸法は、一種の生理的衛生法でもあるが、それは単なる筋肉的あるいは物理的動作ではなく、哲学的にも意味をもっているために、普通の体操や呼吸運動よりもすぐれている。

すなわち、ヨガの方法によって身体の各部を鍛錬するとき、それらは偏在の霊と結びつくのである。

この事は、例えばプラーナーヤマ行法において、プラーナが息であると同時に宇宙エネルギーであることからも明らかである。

ヨガの行法は、その基本的概念なしに行っても、あまり効果はない。

それらは、人間の肉体的要素と霊的要素とをきわめて完全な方法で結びつけるものである。

東洋は、何千年もの昔から、これらの思想や修行法をはぐくみ、以来、着々とその霊的基礎を築き上げてきた。

この伝統の上に立つヨガは、まことに、肉体と精神との融合一致させる最も適切にして完全な手段である。

この両者の融合一致こそ、われわれの中に超意識的直観を可能にする心理状態をつくり出すものなのである。

あるヨギの自叙伝 p235-236より

前回の二時間瞑想の記録での呼吸の話し、

この文章を読む前の出来事でしたが、

呼吸と宇宙エネルギーとが同時に動いてる感覚は

間違ってなかったのだなと、

これを読んで確認することが出来た気がします。

また、注釈にて、

ユンク博士は、ここでは、健康と長命のための体技を扱うヨガの一派、ハタ・ヨガのことを言っている。ハタ・ヨガは、肉体的には目ざましい効果をもたらすが、霊的悟りを志すヨギはあまり行っていない。

あるヨギの自叙伝 p235より

とも書かれています。

肉体的な要素と精神的な要素の一致も大切だけれど、

最も大切なのは、心を静かにしていくことなのかなと。

そのための知恵が、ヨガの八支則にあって、

日常での実践を求められている。

特に基礎となる、

ヤマ・ニヤマの実践には意味があり、

その実践が修行の根幹であるようにも感じます。

八正道とは別のものであっても、

頂上までの道のりが異なるだけで

必要となる要素は類似しているように見えます。

心を静かにするための方法とすると、

執着を手放すことが要求されるし、

おそらく、松果体を活性化するには、

各エネルギーセンターの流れを

コントロールする必要があるのでしょう。

ユングの言う、超意識的直観というものが、

グルジェフの言う、高次の思考センターや

感情センターの働きと関係するかは分からないのですが、

肉体と精神の一致であったり、

本能センターや感情センター、思考センターの

エネルギーの用い方というところで、

何か共通する部分があるのかもしれない。

グルジェフは、エネルギーを著書の中で次のように述べています。

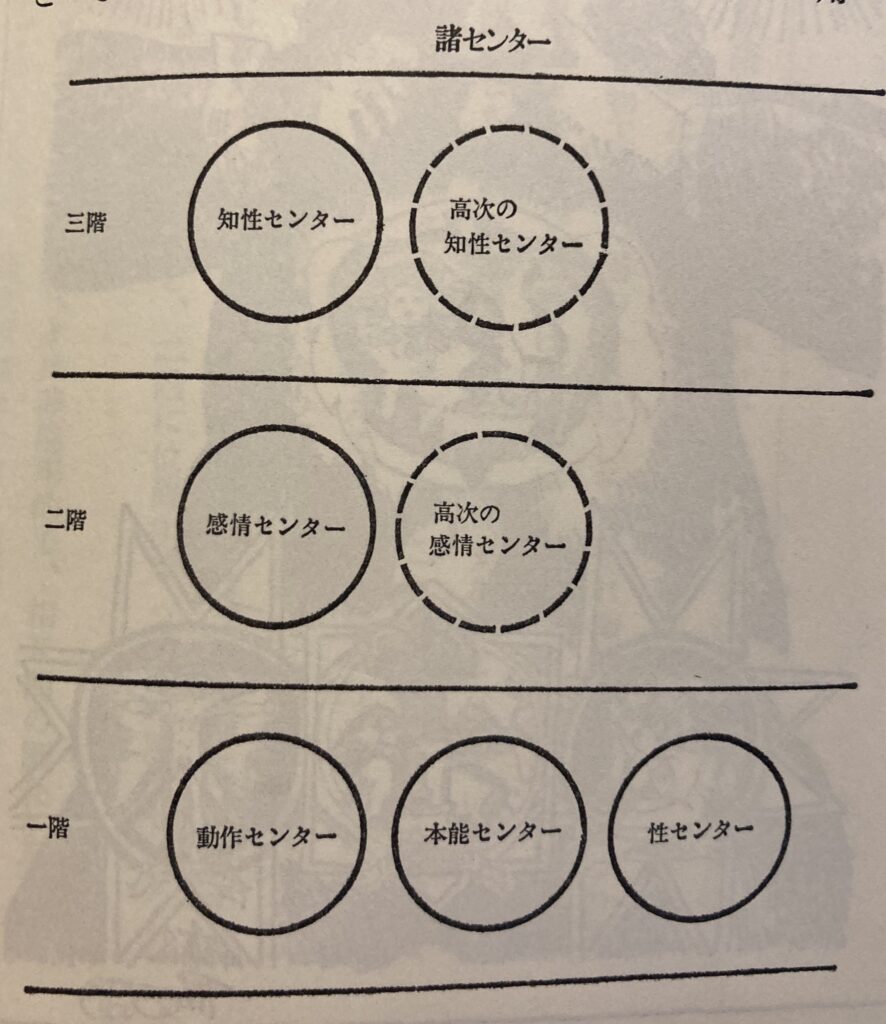

この三種の脳は、ビルディング(とりわけ食物工場)の階のように、それぞれ機能の異なる三つの段階に対応している。

最上階は思考センター。二階は感情センター。一階は独立して働くこともあるが、普段互いに依存しあう三種の機能コントロール室となっている。

この三種の機能とは、動作センター、本能センター、性センターのことである。

通常の人間なら誰にでもはたらいているこの五つのセンターに加えて、さらに二つのセンターが存在する。

これはすでに完成し、いつでも作動しているのだが、意識化と熟練した行使力がなければ他のセンターと関連しあえない。

その二つのセンターとは、最上位に位置する<高次の思考センター>(象徴がその言語である)と、二階に位置する<高次の感情センター>(神話がその言語である)である。

普通人の場合、五つの低次のセンターのはたらきは非能率的で、相互間の調和を失っており、高次のセンターは活用されていない。

低次の諸センターに用いられるエネルギーはそれぞれ別のものなのだが、それらは互いに他のセンターのエネルギーを借用し、盗用しあっている。

これらが正しく利用されることがないにもかかわらずである。

本来なら専用化されるべきエネルギーをこうして無駄に放出し、それがあまりに慢性化して衰弱の原因になっているため、それを止める適切な策が講じられないうちは諸センターに高次の機能を維持させる可能性は全くない。

さらに各センターは、互いに本来のものではない機能を果たすということが習慣化しており、相互に干渉しあうので、本来の機能を妨げている。

とりわけ性センターからはすべてのセンターがエネルギーを盗用している。

だが、性センターのエネルギーは他のセンターのものより高い振動数であるため、性センター以外には不用のものなのである。

この精度の高いエネルギーは、ものごとに夢中になりすぎたり狂信的になる場合に漏出していく。

グルジェフ・ワーク p78-81より

エネルギーをどこに向けて用いるのか

ということが高次の意識とつながるために

必要な要素であるために、

ヨガの八支則のヤマであったり、

仏教の五戒(不殺生 不偸盗 不邪淫 不妄語 不飲酒)

があるように感じられます。

自己観察から自己の行動を制御し

エネルギーを無駄遣いをしないために

戒律が存在しているとも

捉えることができる。

姿勢や呼吸といった目に見える要素と

思考や感情、感覚といった見えない要素は

互いに関連し合っている。

これらをつなぐエネルギーの使い方が

超意識や高次のセンターとの繋がりが作れるかの

ポイントになっている可能性がありそうです。

ヨガの八支則に話を戻すと、

ヨガは、ヤマ・ニヤマという

初めに内面的な心を静めるための

基礎となる(エネルギーの方向性を整えるための)

戒律を含む行動の規範になる要素があって、

さらに、内面に肉体的に一致させていく

アサナ、プラーナーヤマ、プラティヤハーラといった

呼吸や姿勢の要素が加わり、

そのことで、ユング博士のいう超意識的直観が

使えるようになっていくとも言えるのか。

最終的な段階である

ダラナ、ディヤーナ、サマディは、

おそらくそれらの継続により

統合された結果もたらされる状態なのかなと。

頭での理解でしかないので、

実践しながら確認していく部分かなと。

これらを実践することが、

本当の自分自身に還る道ともいえる・・

すべての人に開かれている帰還への道。

選ぶかは決して強制されず、

意志による選択を求められている。

あ、こういうことを書いてると、

宗教とか思われそうなので、

念のため書いておきますが、

私は仏教徒でもヒンズー教徒でもないです。

宗教には属していなくて、

ただ、純粋に真理に対する探究心から

書籍を読んだり瞑想したりしています。

自分の意志で進めて行くものだと思うので、

誰に強制されることもなく行っています。

というか、興味のあることしかできないです。笑

ただ、惹かれるからこの道を進んでいます。

言霊瞑想は、そんな中での体験をもとに

日々変化する感情と向き合いながら、

自分自身に気づき、

変化していくためのポイントを

日常生活で無理なく実践できるように

まとめた内容になっています。

苦しい感情のコントロールをするための

方法として役立てて頂けましたら幸いです。

それでは、今日はこの辺で失礼します。

お読みくださいまして、ありがとうございました。